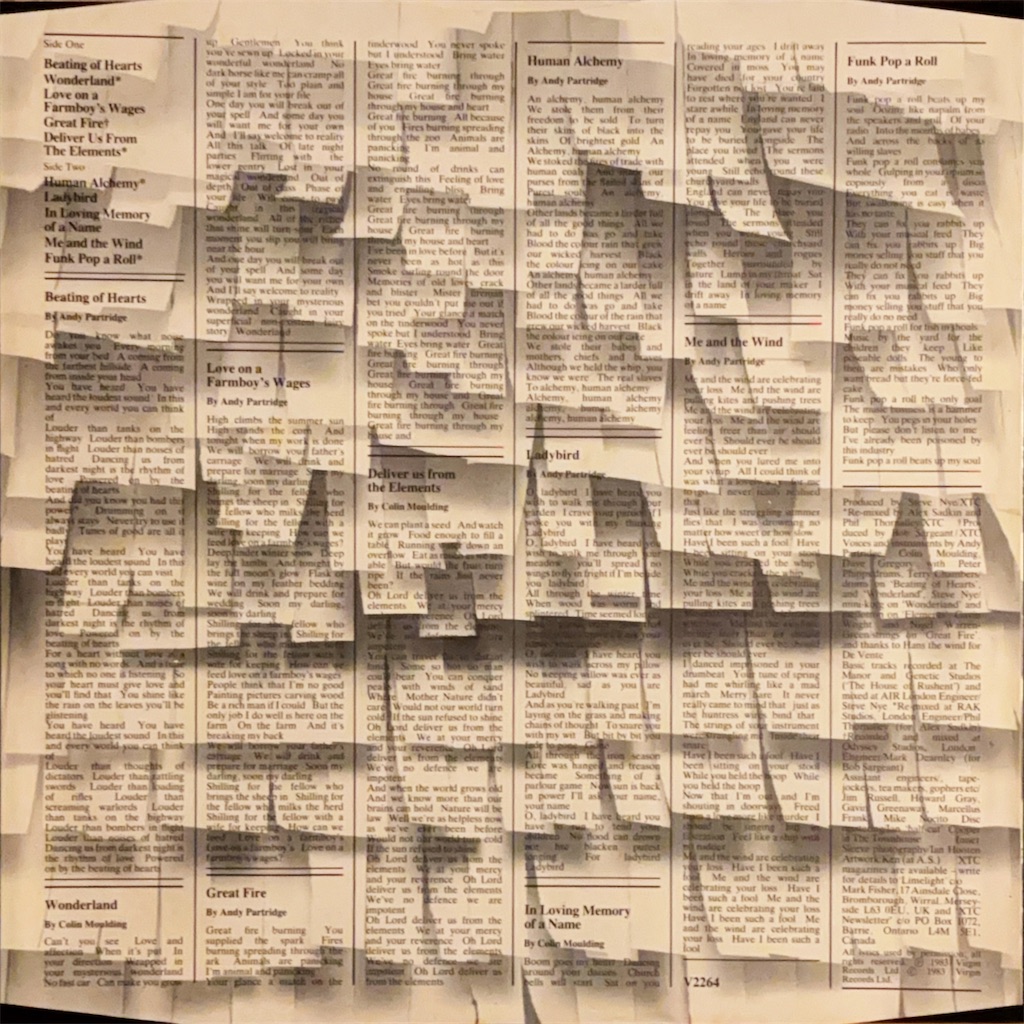

またまたXTC…

今まで「オレンジズ・アンド・レモンズ」「スカイラーキング」「ザ・ビッグ・エクスプレス」と遡って来た。

となると、今回の「レコード評議会」は当然こうなる。

Mummer

UK盤(1983年)

Virgin

V2264

Side1:V 2264 A - 2U - 1 - 1 - 3 SOUND CLINIC

Side2:V 2264 B - 2U - 1 - 1 - 5 JONZ

Side1

1. Beating Of Hearts

2. Wonderland

3. Love On A Farmboy's Wages

4. Great Fire

5. Deliver Us From The Elements

Side2

1. Human Alchemy

2. Ladybird

3. In Loving Memory Of A Name

4. Me And The Wind

5. Funk Pop A Roll

一般的に低迷期と言われる頃の作品「ママー」(6枚目のアルバム)。

Mama(Mother)では無く、Mummer。

「ママー(Mummer)」とは何か、ChatGPTに聴いてみたら、こんなに詳しく回答が返ってきた。

「ママー(Mummer)」とは、イギリスの伝統的なフォーク劇である「ママーズ・プレイ(Mummers' Play)」の演者を指します。「ママーズ・プレイ」は、中世から続くイギリスの民間伝承の一部であり、特にクリスマスやその他の祝祭日に行われることが多いです。

1. ママー(Mummer)の特徴

① 仮装と仮面

- 演者(ママー)は、しばしば仮装をし、顔を隠すための仮面を着けます。これにより、彼らの正体が分からないようになっています。

② 劇の内容

- ママーズ・プレイの内容は様々ですが、一般的には善と悪の戦い、死と復活、病気と治癒などのテーマが含まれます。これらの劇は、寓話や民間伝承、宗教的なモチーフに基づいています。

③ 即興性

- ママーズ・プレイは即興性が高く、台本があったとしても、演者が即興でセリフを追加したり、変更したりすることがよくあります。

④ 地域性

- イングランド全土に広がっているため、地域ごとに異なるバージョンの劇があります。それぞれの地域で独自のキャラクターやストーリーラインが発展しています。

2. 歴史

① 起源

- ママーズ・プレイの起源は正確には不明ですが、中世ヨーロッパにさかのぼります。初期の形式は、異教の儀式や収穫祭に関連していたと考えられています。

② 発展

- 17世紀から19世紀にかけて、ママーズ・プレイはイギリスの多くの村や町で盛んに行われました。この時期に、劇はクリスマスの伝統行事として確立されました。

③ 現代のママーズ・プレイ

- 現代でも、イギリスの一部の地域ではママーズ・プレイが行われています。伝統を守りながら、新しい要素を取り入れることもあります。

3. 文化的意義

① コミュニティの絆

- ママーズ・プレイは地域社会の一体感を高める役割を果たしてきました。村や町の住民が一緒に劇を作り上げることで、コミュニティの絆が強まります。

② 伝統の継承

- ママーズ・プレイは、地域の歴史や文化を次世代に伝える手段としても重要です。若い世代が参加することで、伝統が生き続けます。

「ママー」は、このような豊かな文化的背景を持つ伝統的なフォーク劇の演者を指します。彼らのパフォーマンスは、歴史と文化を反映した重要な役割を果たしてきました。

上段:現在のママー・プレイ

下段:中世のママー・プレイ

で、ついでにこのアルバム「ママー(Mummer)」についてもChatGPTに聴いてみたら、こんなに詳しく回答が返ってきた。

「ママー(Mummer)」は、イギリスのロックバンドXTCの6枚目のスタジオアルバムで、1983年8月30日にヴァージン・レコードからリリースされました。このアルバムは、バンドが1982年にライヴ活動を引退した後に録音された初のアルバムです。

1. アルバムの制作背景

- フロントマンのアンディ・パートリッジが神経衰弱から回復中に制作されました。パートリッジはバンドがスタジオに専念することを決定し、新たな創作意欲が湧きました。

- ドラマーのテリー・チェンバースはライヴ演奏を好んでいたため、スタジオ専念の方針に不満を持ち、アルバムの制作途中でバンドを脱退しました。彼の後任にはピート・フィップスが起用されました。

2. アルバムの制作とリリース

① プロデューサー

- アンディ・パートリッジは、ジャパンの「錻力の太鼓(Tin Drum)」の作品に感銘を受け、スティーヴ・ナイをプロデューサーに迎えましたが、ナイのスタイルはXTCには適していないと感じるメンバーもいました。

② レコーディング

- 最初の録音セッションは1982年9月に行われましたが、ヴァージン・レコードはアルバムにヒットシングルがないと考え、追加の楽曲制作を要求しました。

- 当初はボブ・サージェントをプロデューサーに迎え、"Great Fire"と"Gold"が制作されました。 "Great Fire"はアルバムの最初のシングルとしてリリースされましたが成功しませんでした。

- "Wonderland"を含むいくつかの曲はセールス強化を目的にアレックス・サドキンとフィル・ソーナリーによりリミックスされましたが、このため予算オーバーとなりました。

③ リリースの遅れ

- ヴァージンはアルバムのリリースを数ヶ月遅らせ、最終的に1983年8月30日にリリースされました。米国では1984年2月にゲフィン・レコードからリリースされました。

3. アルバムの評価

- 「ママー」は批評家から賛否両論の評価を受けました。ローリング・ストーンのJ.D.コンシダインは「XTCの最もアクセスしやすいアルバム」と評価しましたが、ヴィレッジ・ヴォイスのロバート・クリストガウは「これまで以上に洗練され、乾いた音」と批判しました。

- 後年の評価では、AllMusicのクリス・ウッドストラは「バンドのこれまでで最も優れた曲が含まれている」と評価しましたが、アルバム全体の一貫性が欠けると指摘しました。

4. アルバムタイトルとアートワーク

- アルバムのタイトル「ママー」は、イングランドのウェストカントリーで変装して登場するママーズ・プレイの演者に由来しています。

- 元々のタイトルは「Fruits Fallen From God's Garden」で、デザイン・クリニックのデイブ・ドラゴンに依頼してスリーブアートを制作しましたが、ヴァージンのマーケティングチームに却下されました。

- 2022年5月6日、エイプハウスはアルバムを200グラムのビニールで再発し、元々意図されていたスリーブアートが復元されました。

「ママー」はXTCの転換期を象徴するアルバムであり、バンドのライヴ活動引退後の新しい方向性を示しています。

元々意図されていたジャケット(=インナースリーヴのデザイン)

ということで、ビートルズの様にライヴ活動を止めて、スタジオに専念することになったXTC。

テリーの脱退、レコード会社からの強いセールス要求など、あれこれとありつつ、何とかリリースに漕ぎ着けたアルバムが「ママー」なのだが、さてその内容は?

従来同様、勝手な印象を含めて、各曲を紹介しよう。

A:アンディ・パートリッジ作曲

C:コリン・モールディング作曲

⭐️の数:個人的に好きな度合い(最高で⭐️5つ)

Side1

1. Beating Of Hearts (A)⭐️⭐️⭐️⭐️

アルバム制作途中で脱退するテリーがドラムを叩いている(テリーのドラムはSide1の1と2のみ)。

なかなか凝ったアレンジのアラビア風?エスニックな曲。

ライヴを前提としないスタジオ専念ゆえの曲作りだが、なかなか悪く無い。と言うか、結構良い。

2. Wonderland (C)⭐️⭐️⭐️

セールス強化を目的にリミックスされた曲。

アルバムのリリースに先立って1983年6月24日にシングルリリースされているが、ヒットしなかった模様。

Prophet-5というアナログ・シンセサイザーによるサウンドは、タイトル通り、おとぎの国の雰囲気。

これもライヴでは再現不可能。

3. Love On A Farmboy's Wages (A)⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

アルバムリリース直後の1983年9月19日にシングルリリースされている。UKチャート50位とまずまず。

前作「イングリッシュ・セツルメント」に収録されている名曲"Senses Working Overtime"と似た構成と雰囲気のアコースティックな曲。

英国の田舎が感じられる、素直に良い曲。

4. Great Fire (A)⭐️⭐️⭐️

アルバムのリリースに先立って1983年4月22日にシングルリリースされているが、ヒットしなかった模様。

この曲のみボブ・サージェントがプロデューサーであり、そもそもシングル用の曲だったのだろう。

結構大袈裟な作りの曲で、XTCにとって新境地ではあったのだろう。

5. Deliver Us From The Elements (A)⭐️⭐️⭐️

セールス強化を目的にリミックスされた曲。

エスニックな雰囲気の曲で、悪く無い。

リミックス前は単調だったのか?

Side2

1. Human Alchemy (A)⭐️⭐️⭐️

セールス強化を目的にリミックスされた曲。

人間の錬金術?というタイトルの通り、魔術的な雰囲気の曲。

A面もB面も1曲目に今までのXTCとは違った雰囲気の曲を持って来たところに、意気込みを感じる。

2. Ladybird (A)⭐️⭐️⭐️⭐️

ジャズのイディオムで作られた曲で、ブラジル・フレーヴァーもある。アンディの趣味の広さを感じさせる。

ボーカルがアンディでなければ、XTCとは全く思えない。まるでAOR、マイケル・フランクスの曲の様だ。

一般的にXTCに求めるものとは違うのだろうが、曲としては名曲の部類。隠れ名曲。

3. In Loving Memory Of A Name (C)⭐️⭐️⭐️⭐️

アコースティックで趣味の良い響き。

AORだと思って聴くと、そんな感じもする。

コリンの豊かな感性を感じさせ、彼の曲の中でもレベルが高い。隠れ名曲。

4. Me And The Wind (A)⭐️⭐️⭐️

ワルツのリズムにエスニックな変なメロディが乗る。

この曲単体では何とも評価し難いが、アルバムの中にこんな曲はあっても良い。嫌いでは無い。

5. Funk Pop A Roll (A)⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

セールス強化を目的にリミックスされた曲。

これぞXTCというギターポップなノリの良い曲(ノリの良さで言えば、XTCの中でもかなり上位)。

パンチの効いた曲なので、アルバム1曲目に置けばセールス的にも良かっただろうに… と思ったりもするが、そうしないのがアンディ(ひねくれ者)なのだろう。

以上、全10曲の集計結果は以下の通り。

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️:2曲

⭐️⭐️⭐️⭐️:3曲

⭐️⭐️⭐️:5曲

ん?低迷期のアルバムじゃないの?

いやいや、先入観無しに聴いてみると、あに図らんや、良い曲が並んでいる。アルバム全体としても良い。

エスニック、異国風、魔術的、牧歌的、英国田舎風、ジャズ・フュージョン、AOR、ギターポップ…

様々な音楽性が散りばめられていて、実験的でもある。

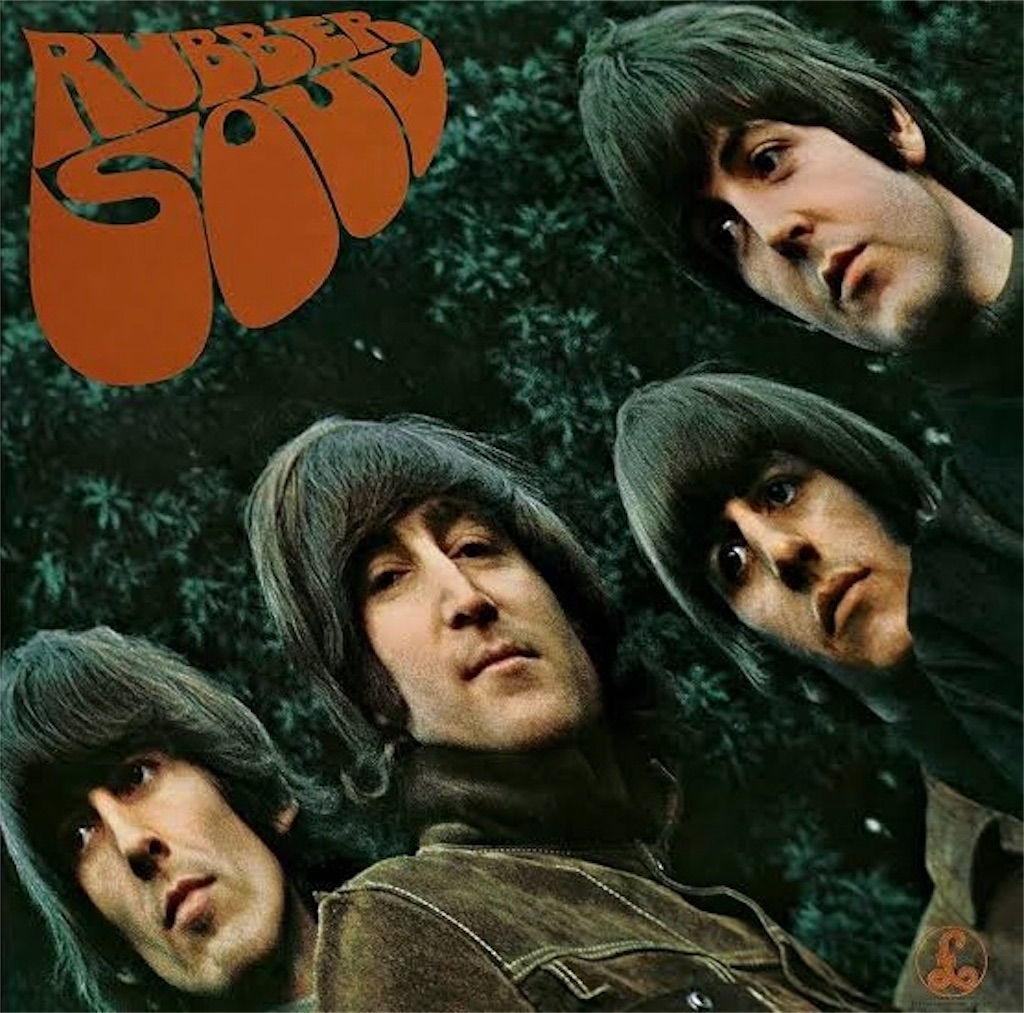

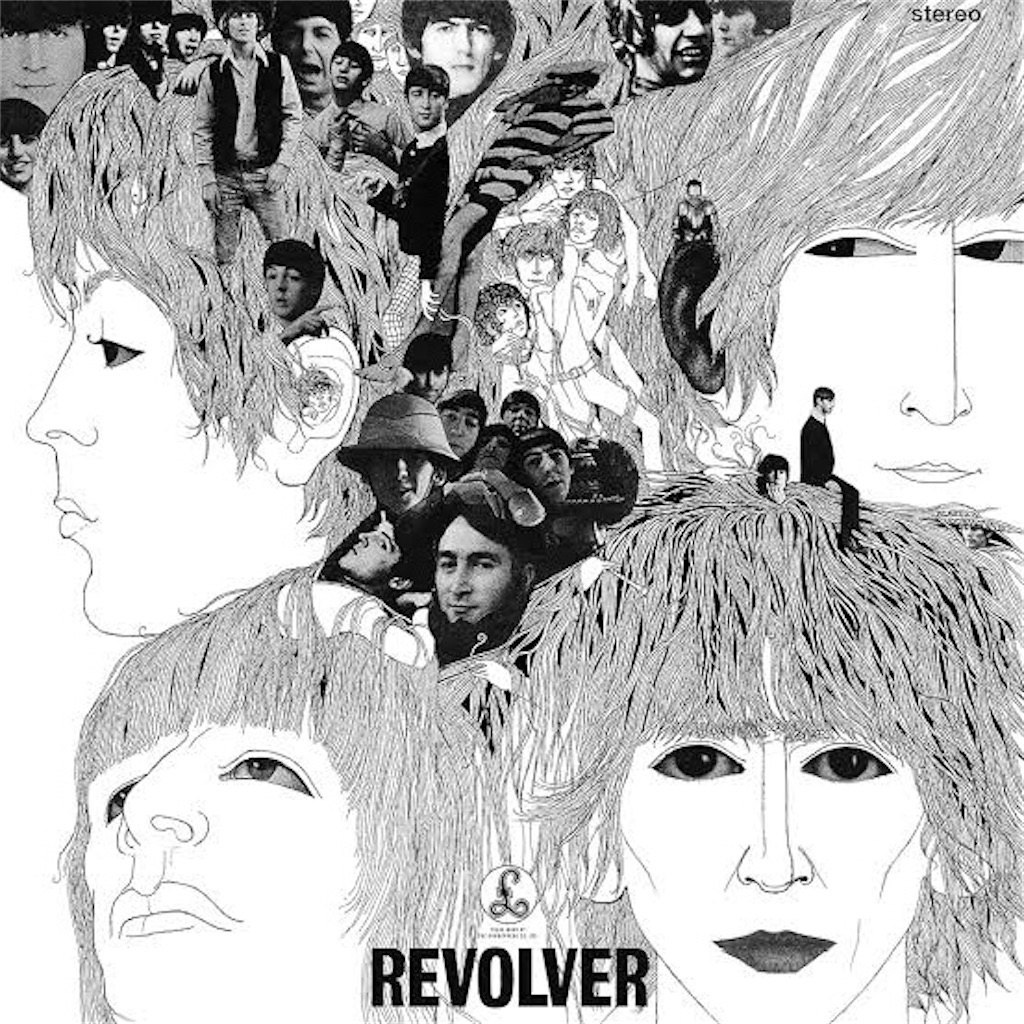

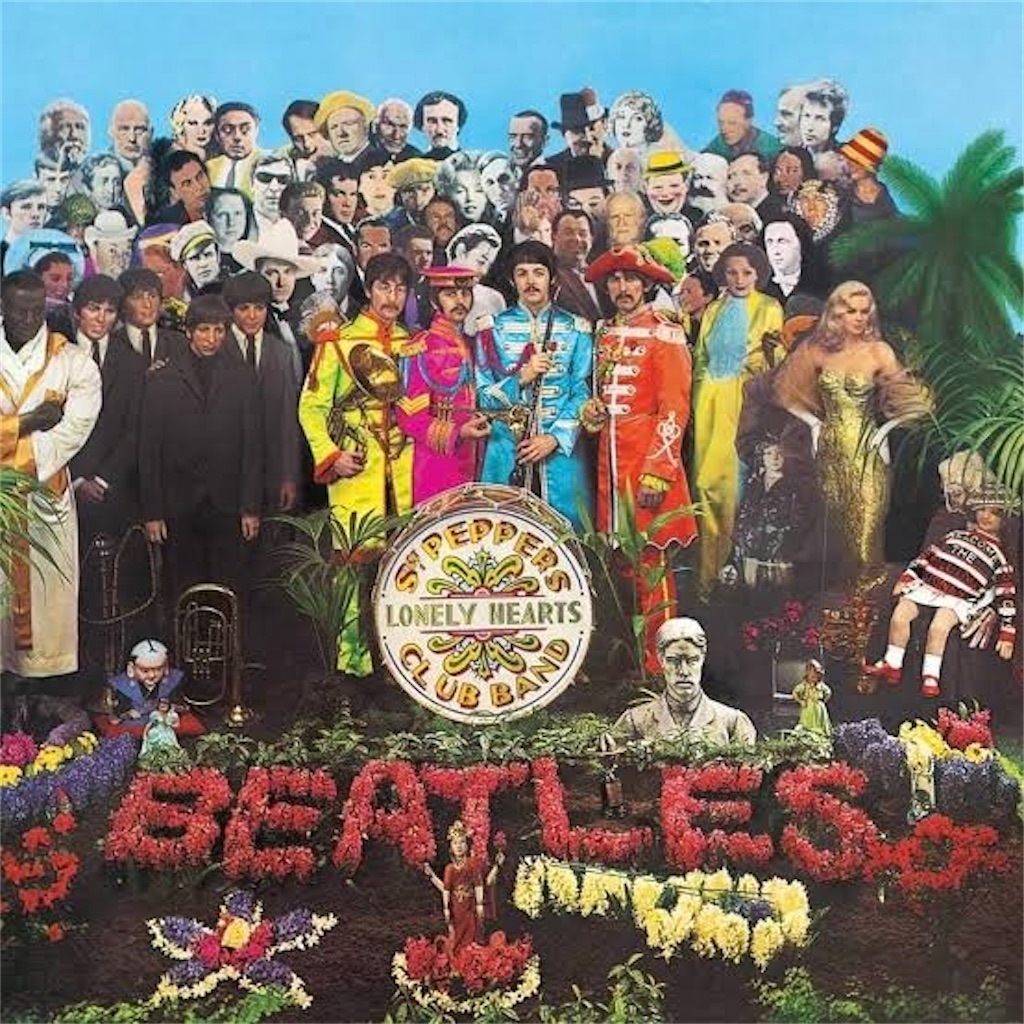

ふと思ったのだが、ビートルズになぞらえて言えば「リボルバー」を軸に「ラバー・ソウル」と「サージェント・ペパー」の要素も加えた様な感じ?

いずれにしても、低迷期のアルバムだなんて、とんでもない。

前々作「ブラック・シー」や前作「イングリッシュ・セトルメント」の評価が一般的に高い訳だが、その流れで当時の人達がXTCに求めていたものと「ママー」は違っていたのだろう。

ライヴ活動の停止から充分なプロモーションが出来なかったということもあったのだろう。

だが、先入観無しに聴いてみると、本当に良いアルバムだ。

個人的には名盤と言われる「スカイラーキング」より好きである。

「ママー」、隠れ名盤に認定しよう!