3回に亘って、ビートルズに絡めつつ、ホセ・フェリシアーノを採り上げてきた。

と、そもそも何でホセを聴くようになったんだっけ?

思い起こすと、ドアーズの「ハートに火をつけて」のカバーを演奏していると知って、ラテンでこの曲をカバー?それは聴いてみたい、と思ったのがきっかけだった。

ということで、今回の「レコード評議会」はこれにすることにした。

US盤(1967年)

Elektra

EKS-74007

Side One:EKS-74007A (M) MR Δ9991

Side Two:EKS-74007B (M) MR Δ9991-X

Side One

1. Break On Through (To The Other Side)

2. Soul Kitchen

3. The Crystal Ship(水晶の舟)

4. Twentieth Century Fox(20世紀の狐)

5. Alabama Song (Whisky Bar)

6. Light My Fire(ハートに火をつけて)

Side Two

1. Back Door Man

2. I Looked At You(君を見つめて)

3. End Of The Night

4. Take It As It Comes(チャンスはつかめ)

5. The End

Jim Morrison(ジム・モリソン):Vocals

Ray Manzarek(レイ・マンザレク):Keyboards

Robby Krieger(ロビー・クリーガー):Guitar

John Densmore(ジョン・デンズモア):Drums

ドアーズ、セルフ・タイトルのデビュー・アルバム。

邦題「ハートに火をつけて」。

デビュー・アルバムにして最高傑作と呼ばれている。

ジャケットからして秀逸だ。

このジャケットを手掛けたのは、ウィリアム・S. ハーヴェイ(William S. Harvey)というデザイナー。バンド・ロゴも彼の手によるものだ。

エレクトラ(Elektra Records)に1953年の立ち上げからデザイナーとして関わり、1958年からは専属のアート・ディレクターとして活躍した人で、同社のロゴも彼のデザイン。

また、エレクトラ所属のアーティストのロゴやジャケットのデザインも手掛けており、ドアーズでは以下のアルバムがそれ。

特に2ndアルバム(左端)はロック・アルバム史上でも十指に入る出色の出来(←個人的見解です)。

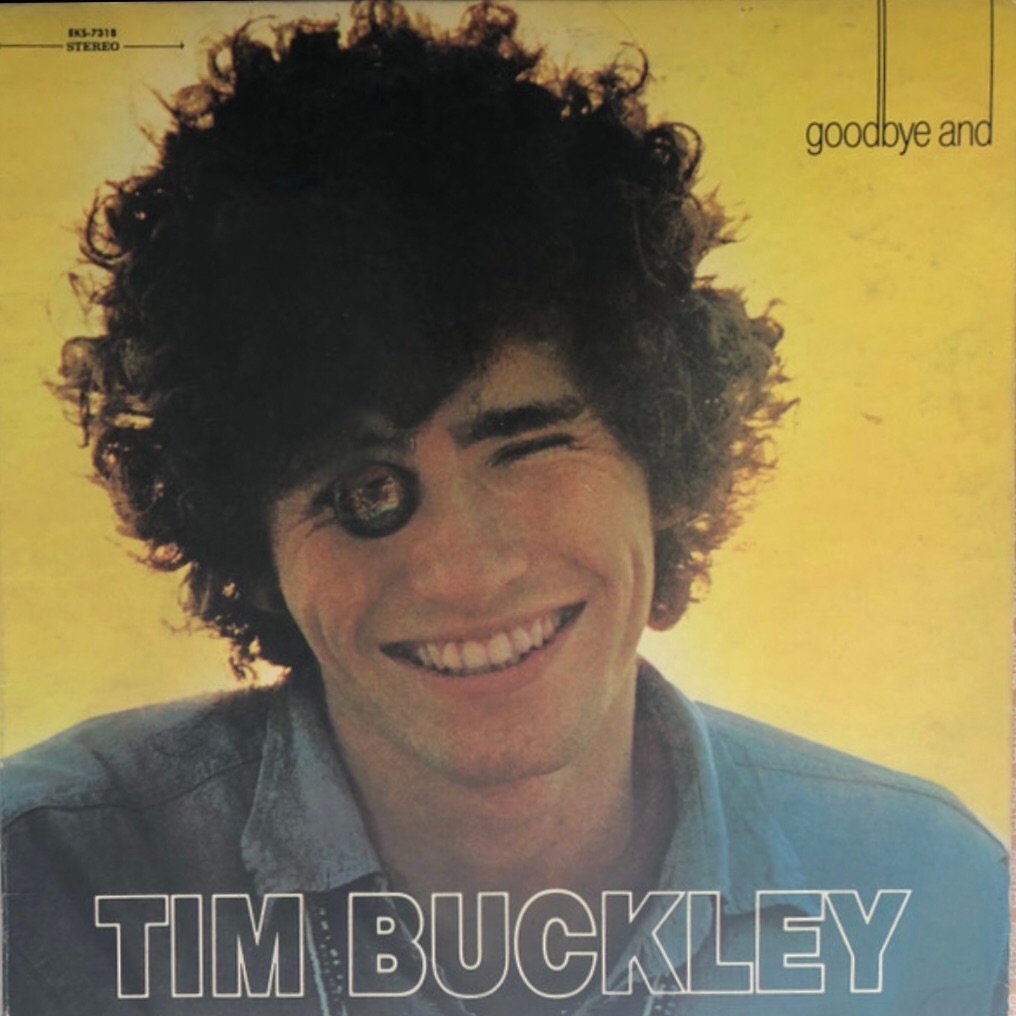

その他のアーティストでは、Love、MC5、The Stooges、Judy Collins、Tim Buckley、Bread などを手掛けている。

以上のように、エレクトラで活躍したハーヴェイだが、1972年に同社がワーナー社の傘下となった際、クビになる。

ちなみに、ハーヴェイは頑固な性格だったらしく、こんな逸話がある。

エレクトラの社長はジョニ・ミッチェル(Joni Mitchell)との契約を検討していたのだが、彼女が自身のアルバム・ジャケットをデザインする許可を求めたのに対し、ハーヴェイはこれを拒否。このため、ジョニはライバル社であるリプリーズ(Reprise)と契約したという。

さて、アルバムの内容だが、あまりに有名なので、特に惹かれる曲についてのみ、あれこれ書くことにする。

Break On Through (To The Other Side)

スピード感のある演奏に乗って「あちら側へ突き抜けろ」と叫ぶように歌う、ジム・モリソンのキレたボーカルが凄い。

聴いていると、あちら側へ持って行かれてしまう。

なお、実際の録音では"she gets high"と連呼している部分があるが、リリース当時はドラッグを連想させる"high"は問題だとしてカットされて、"she gets"となっている。

(今では"she gets high"とそのままの歌詞で音楽配信されているが、何でもあからさまにしてしまうのは野暮な気がする。当時の情勢が感じられる"she gets"の方が良いと思うのだが…。)

ジョン・デンズモアのドラムが素晴らしく、少しジャズが入ったリズムで、曲に単なるロックとは違うアート感をもたらしている。

Alabama Song (Whisky Bar)

ドイツの作曲家クルト・ヴァイル(Kurt Weill)によるオペラ「マハゴニー市の興亡」(1930年)の曲。

サーカスで流れているような感じの音楽。

レイ・マンザレクによるマーキソフォン(チェンバロのような音を出す鍵盤楽器)が良い味を出している。

レイ・マンザレクによるオルガンのリフは、壊れたバロック音楽のようで、調子外れな感じだが、それでいてカッコ良い。こんなフレーズはそうそう産み出せないだろう。

間奏部分、ツーコードで長々と繰り広げられるオルガンとギターのソロも聴きどころの一つ。

特にロビー・クリーガーのによるエキゾチックなフレーズは、明らかにロック・ギターとは違う。

なお、レイ・マンザレクによると、この間奏部分の長いソロ・パートは、メンバーが称賛していたジョン・コルトレーン(John Coltrane)へのオマージュなのだそうだ。

The End

エキゾチックな雰囲気で静かに始まり、徐々にテンションが上がっていく。

ギリシャ神話におけるエディプス王の逸話(エディプス・コンプレックスの語源)を元にジム・モリソンが作詞したと言われているが、途中からは難解で訳が分からない。また歌というより、ほとんど詩の朗読となる。

そして後半の歌詞は衝撃的。

"Father?"

"Yes, son?"

"I want to kill you"

"Mother, I want to..."

実際の録音では"Fワード"と"kill"を連呼している部分もあるのだが、当然にカットされている。

(今では音楽配信でその部分も聴けるが、これはヤバい。今の時代でもかなり危険だ…)

レイ・マンザレク、ロビー・クリーガー、ジョン・デンズモアによる演奏も、最後の方はテンションが高いと言うか、狂気じみてくる。

11分を超えるにも関わらず、冗長なところが一切なく、飽きることなく聴けてしまう。

(ずっと緊張を強いられるので、聴き終わると、正直疲れるが…)

なお、フランシス・フォード・コッポラ監督の映画「地獄の黙示録」でも使われたのは有名な話。

音に関して言えば、楽器が左右に分離しているミックス(ボーカルは中央、各楽器は左右に振り分けられている)で、時代を感じさせる。

だが、このミックス故に、各楽器のテンションの高い演奏がよく伝わってくる。

そしてレコードだと、各楽器のエッジの効いた音、ささくれだったサウンドがより一層際立って聴こえる。

それにしても、今回久しぶりに聴いたのだが、ドアーズって凄いバンドだな、と…

レイ・マンザレク、ロビー・クリーガー、ジョン・デンズモアの3人による演奏は、ジャズやクラシックも感じさせるものであり、後のプログレやジャズ・ロックの先駆けか?と思ったりもする。少なくとも、片足は突っ込んでいる。

そして、ジム・モリソン。

彼の声は、それだけで存在感がある。何を歌っていようと、いや、歌っていようがいまいが、そこにいるだけで強烈なインパクト、存在感がある。

正にカリスマ。

そして1971年、27歳という若さで亡くなったことも、ことの良し悪しは別にして、彼のカリスマ性を高めるのに一役買っている。

そんな4人によるドアーズ、本当に稀有なバンドだったのだな、と改めて思った。

そんなドアーズだが、よく聴くかと言うと、普段はあまり聴かない。と言うか、ほとんど聴かない。

何故なら、あまりに強烈な存在感ゆえに、ながら聴きが許されず、聴き終わると、かなり疲れてしまうので…

(おまけ)

27クラブ(The 27 Club)というのがある。27歳で死亡したアーティストの集まりのことだ。

1969年から1971年に27歳で死亡した、ブライアン・ジョーンズ、ジミ・ヘンドリックス、ジャニス・ジョプリン、ジム・モリソンがその起源。後にカート・コバーンも27クラブに加入している。