前回ドアーズのデビュー・アルバム「ハートに火をつけて」を採り上げた。

そこに収録されている"Alabama Song"、その不思議な感じと言うか、退廃的な空気感に妙に惹かれた。

作曲者は、クルト・ワイル(Kurt Weill、クルト・ヴァイルとも表記される)。

調べてみると、ジャズでよくカバーされ、スタンダードにもなっている"Mack the Knife"の作曲者だった。

彼の略歴は以下の通り。

1900年、ドイツのデッサウでユダヤ人の家系に生まれる。

20歳の時、ベルリンでブゾーニに師事、交響曲などの純粋なクラシック作品を作曲し、成功を収める。

1928年、戯曲家ベルトルト・ブレヒトとの共同作業による「三文オペラ」の音楽を手掛け、成功を収める。これをきっかけに、彼の劇場音楽や声楽作品が大衆の間で大流行、ベルク、ミヨー、ストラヴィンスキーからも称賛を受け、一躍有名になる。

しかし、ユダヤ人であったことから、ナチスから退廃音楽(ナチスが有害または退廃的とみなした音楽)とされ、ドイツ内での活動が困難になる。

1933年、フランス・パリに亡命。

1935年、アメリカ・ニューヨークに移住。数多くのミュージカル作品を手掛ける。

1950年、心臓発作により死去。 享年50歳。

ちょっと興味が湧いた。

オットー・クレンペラー指揮の「三文オペラ」組曲を聴いてみたりもした。

そんな中で、面白いレコードを見つけた。

ということで、今回の「レコード評議会」はこれ。

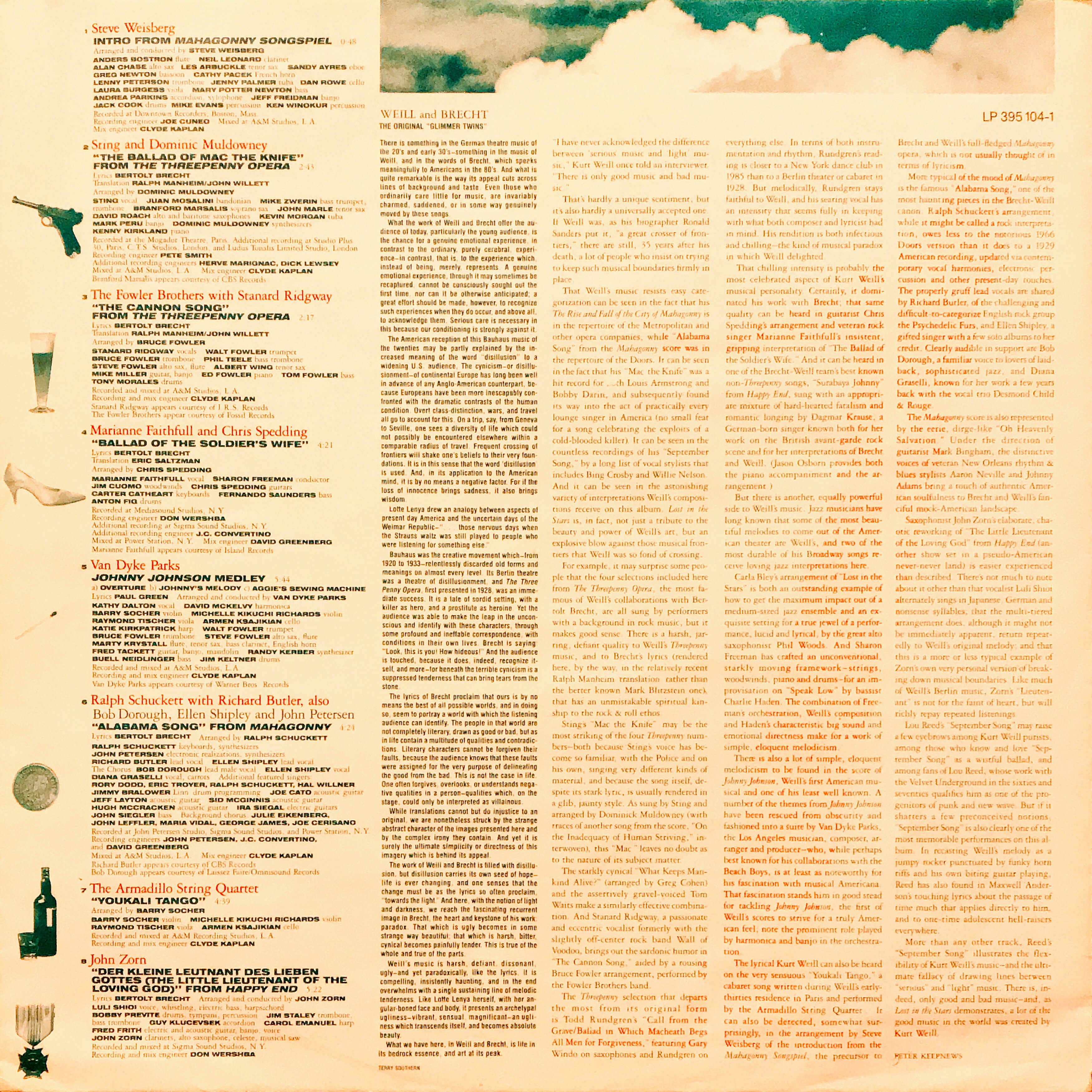

Lost In The Stars:The Music Of Kurt Weill

西ドイツ盤(1985年)

A&M Records

LP 395 104-1

Side1:395 104-1S1 EDP 1 SP 95104 A INT FOR ANN MI SFI SM1 K

Side2:EDP 395 104-1S2 MI SFI SM2 SP 95104 B INT ⊂⊃

ハル・ウィルナー(Hal Willner)のプロデュースによるクルト・ワイル作品集(トリビュート・アルバム)。

邦題「星空に迷い込んだ男:クルト・ワイルの世界」。

ハル・ウィルナーの下、様々なミュージシャンがクルト・ワイルをそれぞれのアプローチで料理している。

順に紹介してみよう。

Steve Weisberg

Intro from Mahagonny Songspiel

ブレヒト台本による歌芝居「マハゴニー」から導入部。1分にも満たない演奏だが、正に大衆演劇で流れる音楽といった感じ。

スティーヴ・ワイズバーグは米国の作曲家、ピアニスト、プロデューサー。このアルバムにも参加しているカーラ・ブレイのプロデュースでアルバムもリリースしている。

Sting and Dominic Muldowney

"The Ballad Of Mac The Knife"

from The Threepenny Opera

ブレヒト台本による音楽劇「三文オペラ」の劇中歌"マック・ザ・ナイフ"。"匕首マック"とも呼ばれる。ドイツ語の原題の意味は"メッキー・メッサーのモリタート(罪状記)"。クルト・ワイル作品の中で最も有名な曲であり、ソニー・ロリンズ、エラ・フィッツジェラルドなどの大物ジャズマンもカバーしている。

歌うのはスティング。1984年のポリス活動停止後、1985年のソロ・アルバム「ブルータートルの夢」と同じ頃に、このアルバムにも参加していた訳だ。こういう曲を歌わせても 声ですぐ彼と分かるが、ならず者っぽい歌い方でなかなか似合っている。

アレンジのドミニク・マルドウニーは知らなかったが、演奏メンバーにはブランフォード・マルサリスやケニー・カークランドといったジャズマンがいる。この2人はスティングのアルバムにも参加しているが、ここでの共演がきっかけだったのだろうか?

The Fowler Brothers with Stanard Ridgway

"The Cannon Song"

from The Threepenny Opera

これも音楽劇「三文オペラ」の劇中歌"キャノン・ソング"。

ファウラー・ブラザーズをバックにスタン・リッジーが歌う。両者とも知らないな、と思っていたら、ファウラー・ブラザーズのメンバーはのフランク・ザッパのバンドにも参加していた凄腕だった(ザッパとの共演は凄腕の証)。ドタバタして雑多な感じがザッパに通じるものがある?

Marianne Faithfull and Chris Spedding

"Ballad Of The Soldier's Wife"

ブレヒト作詞による曲"兵士の妻は何をもらった"。

マリアンヌ・フェイスフルと言うと、ミック・ジャガーの恋人だった60年代英国のアイドル歌手、としか知らなかったが、ここでの歌を聴いて吃驚。酷いダミ声で、老婆と言うか、年老いた魔女が歌っているかのようだ。

クリス・スペディングは英国のセッション・ギタリスト。有名なところでは、ロキシー・ミュージック、エルトン・ジョン、ブライアン・イーノ、ジャック・ブルースらと共演している。ここではギタリストではなく、アレンジャーとして活躍。

Johnny Johnson Medley

a)Overture b)Johnny's Melody c)Aggie's Sewing Machine

ミュージカル「ジョニー・ジョンソン」収録曲のメドレー。

ヴァン・ダイク・パークスはビーチ・ボーイズの幻のアルバム「スマイル」の制作に携わったことでも有名。彼のアレンジで、ファウラー・ブラザーズ、ジム・ケルトナー、フレッド・タケットらが演奏している。アクの強い曲が続いていただけに、素直な演奏に感じる。

Ralph Schuckett with Richard Butler, also Bob Dorough, Ellen Shipley and John Petersen

"Alabama Song"

from Mahagonny

歌芝居「マハゴニー」(後に音楽劇「マハゴニーの興亡)に改作される)の劇中歌"アラバマ・ソング"。ドアーズもカバーしていた曲。

ラルフ・シュケットはトッド・ラングレンが結成したユートピアのキーボーディスト。セッション・ミュージシャンとしても広く活躍しており、キャロル・キングの「つづれおり」にもエレピで参加している。

リチャード・バトラーは英国のバンド、ザ・サイケデリック・ファーズのボーカリスト。

ボブ・ドロウは米国のジャズシンガー、ピアニスト、作曲家。

エレン・シップリーはラルフ・シュケットのプロデュースでアルバムもリリースしている、米国のシンガー。

ジョン・ピーターセン(シンセを弾いている)は、どうやらエンジニアのようだ。

演奏している上記のミュージシャンは知らない人ばがりだが、この演奏はポスト・パンク、オルタナ的でありつつ、妖しい雰囲気を纏っており、ドアーズのバージョンにも匹敵する出来。

The Armadillo String Quartet

"Youkali Tango"

戯曲「マリー・ガランテ」の付随音楽から"ユーカリ・タンゴ"。物悲しげなメロディのタンゴで、後にロジェ・フェルネが歌詞を付けて、広く歌われるようになる。

演奏は(訳すと)アルマジロ弦楽四重奏団。弦楽四重奏による一休み的な曲。

"Der Kleine Leutnant Des Lieben Gottes (The Little Lieutenant Of The Loving God)"

from Happy End

ブレヒト台本による音楽劇「ハッピー・エンド」の劇中歌"神の小さき僕(しもべ)"。

演奏はジョン・ゾーン。米国のサックス奏者なのだが、この人は一筋縄ではいかない。Wikipediaの説明をそのままま記載させてもらうと「フリー・ジャズ、前衛音楽、グラインドコアなどの様々な音楽を吸収しており、ジャンルを特定するのは困難。親日家であり、歌謡曲のコレクターである。1990年代にはニューヨークと東京とを行き来し、高円寺にアパートを借りていたこともあった」。

コブラ、ネイキッド・シティ、ペインキラー、マサダ…。彼の音楽は刺激的という言葉だけでは足りない。コブラ(即興音楽)とマサダ(ユダヤ音楽)はまだ良いとして、ネイキッド・シティとペインキラーはアバンギャルドの極みで、トラウマになるような音楽だ。アルバムのジャケットも顔を背けたくなるようなものばかり。2度と聴かないと誓った。決してお薦めしない。

そんなジョン・ゾーンなのだが、ここでの音楽も彼ならでは。冒頭「まだそんなこと歌ってるの、だめでしょ」と日本語で話す女性の声から始まる。演奏そのものもサックスがフリーキーな音を撒き散らしている。…怖い。

以上ここまでがSide1。

以下がSide2となる。

"September Song"

from Knickerbocker Holiday

ミュージカル「ニッカーボッカー氏の休日」からの有名曲"セプテンバー・ソング"。

ルー・リード(元ヴェルヴェット・アンダーグラウンド)が歌う。ロックなアレンジといい、歌い方といい、まるで彼のオリジナル。クルト・ワイル感は無くなっているが、これはこれであり。かなりカッコ良く、ハマっている。

Carla Bley with Phil Woods

"Lost In The Stars"

ミュージカル「ロスト・イン・ザ・スターズ(星に散る)」の曲。

才女カーラ・ブレイのアレンジ・指揮の下、フィル・ウッズが貫録のサックスを聴かせる。その他演奏メンバーは、スティーヴ・スワロウ、ビクター・ルイス、ラリー・ウィリス、ランディ・ブレッカー、ポール・マッキャンドレスなどの有名なジャズマン。

一聴して、カーラ・ブレイらしい音楽。彼女のWATTレーベルのアルバムに収録していても全く違和感が無い。

それにしてもフィル・ウッズとの共演なんて、良く思いついたな…

"What Keeps Mankind Alive?"

from The Threepenny Opera

音楽劇「三文オペラ」の劇中歌"人は何で生きる?"。

酔いどれ詩人などと呼ばれるトム・ウェイツがシンプルなアレンジを背景に濁声で歌う。彼のオリジナル曲と言われても分からない。一方でクルト・ワイル感があるという、このコンピレーション盤を制作する上で外せない存在。正にハマり役。

Dagmar Krause

"Surabaya Johnny"

from Happy End

音楽劇「ハッピー・エンド」の劇中歌"スラバヤ・ジョニー"。

ダグマー・クラウゼはドイツのシンガーで、英国の前衛ロック・グループであるスラップ・ハッピーやヘンリー・カウに参加している。歌と言うより、演劇での語りのよう。

Mark Bingham with Johnny Adams and Aaron Neville

"Oh Heavenly Salvation"

from The Rise And Fall Of The City Of Mahagonny

音楽劇「マハゴニーの興亡」の劇中歌"ヘブンリー・サルベーション(天国の救済)"。

マーク・ビンガムは米国の作曲家・アレンジャー。

彼のアレンジの下、歌うのはR&Bシンガーのジョニー・アダムスとアーロン・ネヴィル(ネヴィル・ブラザーズの一員)。ダークな雰囲気の曲がソウルフルな声で歌われ、奇妙な感じがする。

Todd Rundgren with Gary Windo

"Call From The Grave / Ballad In Which Macheath Begs All Men For Forgiveness"

from The Threepenny Opera

音楽劇「三文オペラ」の劇中歌"墓穴からの叫び(全ての人に許しを請うマクヒースの歌)"。

トッド・ラングレンによるアレンジと歌なのだが、いつもの彼をイメージしていると、全然違う。曲名通り、墓の中から叫ぶように歌っており、一聴しても彼とは分からない。

ゲイリー・ウィンドは英国のジャズ・サックス奏者で、間奏部分でソロをとっている。

Charlie Haden and Sharon Freeman

"Speak Low"

from One Touch Of Venus

ミュージカル「ヴィーナスの接吻」より”スピーク・ロウ”。ジャズのスタンダード・ナンバーとしても有名(ウォルター・ビショップ Jr.のものが最も有名だろう)。

シャロン・フリーマンはジャズ・ピアニストでもあるが、ここではアレンジャーとして活躍。

大物ジャズ・ベース奏者のチャーリー・ヘイデンが深く響く低音でメロディを紡ぐ。味わい深い演奏。

"In No Man's Land"

from Johnny Johnson

ミュージカル「ジョニー・ジョンソン」より「イン・ノーマンズ・ランド」。

ヴァン・ダイク・パークスのアレンジによる1分弱の曲。アルバムの締め。

以上、何とか全曲紹介したが、それぞれ個性の強い演奏で聴き応え充分だ。

しかも、これだけ様々なジャンルの個性的なミュージシャンが集まったコンピレーション・アルバムなのに、全体的なトーンには統一感がある。ダークでシリアスなトーンというか、奇妙で不穏な空気が漂っているというか、まあそういう感じだ。

(例えて言うなら、「ジョジョの奇妙な冒険」の第一部と第二部のトーンに似ているかな?と…)

クルト・ワイルの音楽の雰囲気もあるのだろうが、プロデューサーであるハル・ウィルナーの手腕なのだろう。

気になる方は、音楽配信もあるので、聴いてみたらどうだろう…

それと、このレコードの音についてだが、これが頗る生々しく、リアルな音。

様々なアレンジ、色々な楽器とボーカルが1枚のアルバムに収められている訳だが、それぞれ音が新鮮に響く。

で、最もそれを感じたのは、ジョン・ゾーンのによる"神の小さき僕"。

冒頭の日本語で話す女性の声「まだそんなこと歌ってるの、だめでしょ」があまりにリアルなため、一瞬ゾッとして「え、何?、部屋に誰かいる?」と思ったほど。…怖い。

気になる方は、音楽配信もあるので、聴いてみたらどうだろう…